害人之心不可有,防人之心不可無。這種日子不算太苦,還能過。既害人又要防人而操勞終生,就太苦了。

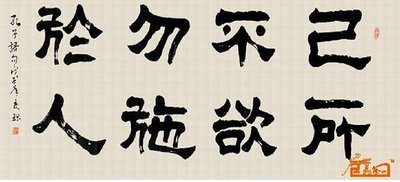

“將心比心”是口語,有時也說成是“要得公道打個顛倒”;移到書面上是“設(shè)身處地為他人想一想”。孔孟們將其提升為“己所不欲勿施于人”。簡明,公平,和道,一聽便懂,你我立即親和起來,你我距離極快地消失了。這是因?yàn)椋夯ㄩ_了,春天就加快了腳步;春暖了,花兒就急快開放。人間祥和的凝聚,都是因循著這個“天時”的相向力而欣然同步。從孔孟們起步,“己所不欲勿施于人”在中國行走了數(shù)千年而不老,到了1793年便以飽滿的青春活力走進(jìn)法國憲法,法國以后多次修訂憲法,仍持留不變。“己所不欲勿施于人”從1793年到今天在法國生長了200多年,已是偌大偌大的大樹了,繁華落地,氣息飄揚(yáng),必也萌生出“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。儒家核心價(jià)值,不止于法國,還會傳播到許多許多國家,使許多許多人喜愛。他們看見長長的一隊(duì)中國人執(zhí)火傳薪數(shù)千年,不停腳步建筑這項(xiàng)道德工程。這是一份公心,天下為公,天下為公并不是一個概念。

“己所不欲勿施于人”是源泉,水到渠成又有了“不二過”。“不二過”與上述命題都是人與動物的不可替代的分野。人之為人,必有其斤兩尺寸,必有其風(fēng)神感召,這都取決于清絕地脫離動物。這個話題待會兒再說。

“茍志于仁矣,無惡也。”孔孟們認(rèn)準(zhǔn)了這部童話,失敗再失敗也不停步,接力滋養(yǎng)使儒學(xué)不老,無疆界,溫潤人心。北京教育出版社已出版了日文《論語》,教人“正心誠意”、教人“不二過”。這是一個很有氣勢的開端,是中國人正心誠意的實(shí)力表達(dá),是責(zé)無旁貸的號召!日文《論語》,2011年到2016年10次印刷,其中透露一個重大信息:人類吃盡了苦頭,渴望平安了。

“己所不欲勿施于人”,人間果能若其然,世界會變得祥瑞迷人:刑獄,刀槍,鎖鑰,偵察機(jī),原子彈,等等,等等,全沒有了,布魯諾也不會被燒死在羅馬鮮花廣場了,天文學(xué)家、物理學(xué)家伽利略也不會被監(jiān)禁終生了,韓愈也無需去寫《原毀》了。寫《導(dǎo)彈制作方法》的人可以寫《雙季稻如何種植》;農(nóng)人扯著子孫在林下吟讀“童孫末解供耕織,也旁桑陰學(xué)種瓜”。你我他,不害人,不防人,在阡陌田野唱歌,日出而作,日入而息。不知“原告”是什么, “被告”是什么。既殺害人又能防人殺害的坦克可以改制成大巴接送幼兒。這世界便成為童話世界。

人,不論他的動物級別有多么高,他畢竟還是動物。此處添幾句題外話:蝌蚪尾巴掉了,會唱歌了,人們便不再稱它是蝌蚪,稱它是青蛙。青蛙很自愛,很具人情味地唱起“聽取蛙聲一片,稻花香里說豐年”(辛棄疾詞意境)來了。此刻它會不會警策地摸摸自己的“尾根”,擔(dān)心尾巴復(fù)萌,退化成丑陋的蝌蚪。這是一種憂患,很細(xì)心,不多余。

人類告別動物,會不會丟棄“良知”,握緊“搶食”不松手?

先說良知。為保護(hù)人類良知,儒家警策地對應(yīng)了“不二過”。“二過”是動物劣根行狀:狼吃了李家的兒子,不懺悔,無罪感,轉(zhuǎn)身再去吃張家的兒子。東條英機(jī)們,殺了南京人,不懺悔,無罪感,再去殺北京人。說他們是動物有點(diǎn)損,只好說他們是“衣冠”者。

再說“搶食”,人類的道德底線可真是“搶食”(廣意的能源,也包括名利),愚昧無聊,可嘆可笑。豐子愷畫兩個小孩爭奪冰糕,標(biāo)題是《戰(zhàn)爭的起源》。兩只狗為搶吃一灘小兒糞便,在小兒屁股下咬起來了,叫人惡心,更叫人寒心;人們也由此蔑視戰(zhàn)爭的策劃者。戰(zhàn)爭沒有勝利者,“一將成功百骨枯”,祝捷會上分不清笑聲和哭聲,古代慶功會往往成為喪禮。

人因境遇變化會呈現(xiàn)多面體。人在脫離動物之前是否有尾巴,不知道;但“夾緊尾巴做人”這句話卻值得尋思:他暗示你省察你的負(fù)面人格。眼見得:某些人貧賤時被人損害,暴富暴貴了,不去摸摸自己的“尾根”(一笑),又去損害他人。儒家視人類道德為建筑工程,憂患密度緊湊,恨鐵不成鋼:恥感、罪感、反省,“不二過”,數(shù)千年一聲聲向人叮嚀:別忘了“摸尾根”呀(又一笑)!

人類進(jìn)化為真正的人,道路是非常漫長的,但孔孟們及其傳人知道這是人類必然歸宿。所以他們就非常地不失望,就非常地不懈怠,數(shù)千年不停步,鞠躬盡瘁,死而后已:朱熹去世前一天,還在校訂《四書集注》。

韓愈認(rèn)為人性是“與生俱生”,他把人性分為上、中、下三品,“上焉者,善焉而已矣;中焉者,可導(dǎo)而上下也;下焉者,惡焉而已矣。”據(jù)此,我們明白:重在中品之人,即可“導(dǎo)而上下”的這類人,賞識他們的善行,即令小德小善也不忽略,涓涓地,細(xì)流也可致遠(yuǎn),你細(xì)細(xì)看:在我們身邊,有很多很多父老兄弟姐妹,在“一人世界”里也不做傷天害理的事。不去做就是不去做,沒有任何說辭。儒家“慎獨(dú)”已經(jīng)深深地栽入人心了,他們撐持著社會顏面,大家共享光榮。

1970年12月西德總理勃蘭特向遇難的猶太人下跪贖罪。2007年中央電視臺晚間新聞一個曾參加南京大屠殺的日本老兵,漂洋過海來到南京大屠殺紀(jì)念館,背對電視觀眾,低頭抹淚。1945年奉命殺害郁達(dá)夫的日軍班長因年事過高托日本學(xué)者鈴本正夫到浙江郁達(dá)夫墓地放一束花并向郁達(dá)夫家人告罪。他們是少數(shù)人,卻代表人類思潮的走向,標(biāo)示了人性正在起著質(zhì)的變化,其道德輻射力暖熱了世界心。

2005年春夏之交,臺灣連戰(zhàn)、宋楚瑜和郁慕明與父老鄉(xiāng)親團(tuán)聚時彼此流淚。七十年,兩岸淚,兩岸心,骨肉難分,要掏心說話了:前面歲月長,念朝夕良機(jī),念中山囑托:統(tǒng)一尚未成功,同胞仍需努力。為兩岸立心,為同胞立命,為天下開太平!上述事情,讓人堅(jiān)信“己所不欲勿施于人”會統(tǒng)領(lǐng)人心,鄰親鄰親,一帶一路,地球小了,桃源大了。

“將心比心”是推恩思維,是人類善根。善在人間,冥冥中互為感應(yīng),被孔孟們悉心采擷成為“己所不欲勿施于人”,成為人類道德本源。你自己不愿承受的,若逞強(qiáng)讓別人承受,說小了點(diǎn),是“不論理”;大了點(diǎn),就很殘酷了。比如“七七事變”:日軍詭稱其一士兵失蹤,要求進(jìn)入宛平城搜查被拒絕,“己所不欲勿施于人”不只是關(guān)涉天下大事,它還能浸潤人際萬事。有句俗話是“大懶使小懶,一使使個白瞪眼”。白瞪眼之后也許就要掄拳頭了,掄拳頭之后還有什么?這都是很可怕的。亂,沒有大小之分,小亂升級也會弄得天地變色。如果那位大懶把不愿干的事干了,不施于人,這兩人世界就不亂了,甚或不知“亂”為何物。儒家看準(zhǔn)了、也想清了、也大力推行了,世界不亂多么好啊!儒家沒有高論,以仁為本盡屬情感語言,家常,親切,觸及心靈就忘不掉,所以儒家之言不會老。人類活著,儒家語言也活著。

二O一九年正月初八

【附言】

文中不乏“無稽”之妄言,奈我心之所念,就“姑妄言之”了,讀者“姑妄讀之”,大家妄樂一陣子吧!去年正月初八為團(tuán)結(jié)出版社寫了《道德經(jīng)》的書評《做個三好學(xué)人》(《書屋》2018.05);今年正月初八寫《己所不欲勿施于人》。兩個8巧合為88,正是我的今歲。我喜歡跟讀者聊天,所以不喜歡“文章氣”(文章氣拖累文心)。此文中的某些“文言”,也都是聊天的語調(diào)。若命運(yùn)假我年華,再遇上個“正月初八”,咱們還聊,好嗎?